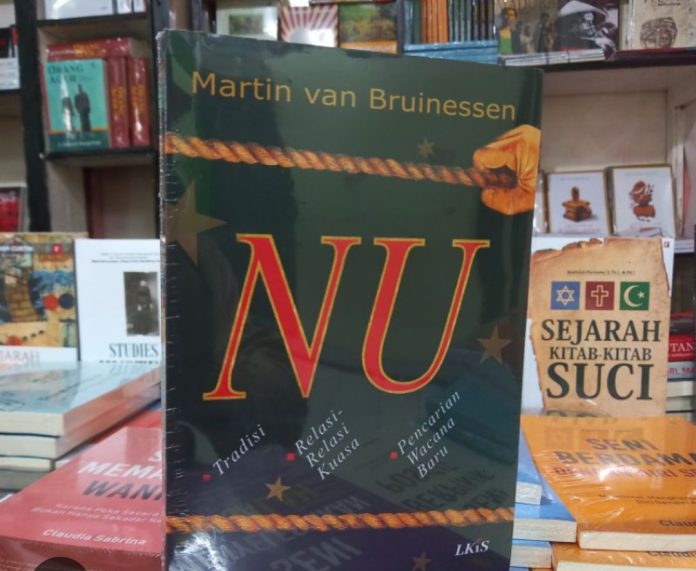

Judul buku: NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru

Penulis: Martin van Bruinessen

Penerbit: LKIS Yogyakarta

Tahun terbit: 1994

Jumlah halaman: 311 halaman

Nahdlatul Ulama (NU) oleh sebagian masyarakat dikenal karena sikapnya yang selalu akomodatif/kooperatif terhadap pemerintah/penguasa. Kadangkala bahkan disertai dengan cercaan “oportunis” dan “penjilat”. Apakah hal ini benar atau hanya tuduhan belaka? Pasalnya di sepanjang sejarah NU, selalu ada saja pihak yang tidak suka terhadap NU, entah karena karakteristik Islam tradisionalnya, maupun karena kepentingan lainnya, seperti politik misalnya. Melalui buku ini, Martin van Bruinessen berusaha menjawab pertanyaan di atas melalui rekonstruksi sejarah NU.

Sejarah Berdirinya NU

Setidaknya ada dua versi sejarah awal berdirinya NU menurut Martin. Pertama, untuk membentengi ajaran Islam tradisional ala ahlussunah wal jamaah dari kalangan reformis yang sangat progresif pergerakannya pada masa itu (1920-an). Kedua, adanya delegasi ulama tradisional ke Hijaz untuk diplomasi dengan pemerintahan Ibnu Saud. Para ulama ini ingin membicarakan perkara mazhab dan penghentian penghancuran makam di Kota Makkah. Versi terakhir inilah yang paling pas menurut Martin.

40 Tahun Pertama NU

Dasawarsa awal, NU fokus pada masalah keagamaan, utamanya yang berkaitan dengan fikih/syariah. Di masa ini NU juga melakukan rekonsiliasi dengan para kaum reformis, bahwa problem yang dihadapi adalah sama, kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memprioritaskan hukum adat dibanding agama. Kaum Muslim akhirnya mendirikan front bersama yang melahirkan Majelis Islami Ala Indonesia (MIAI).

Saat Jepang datang pada awal 1940-an, NU mendapat perhatian dari Jepang. Para kiai tradisional dijadikan juru propaganda Jepang untuk diterjunkan ke akar rumput. Nahdliyin juga diikutsertakan dalam milisi seperti Hizbullah dan PETA. Para petinggi NU dan Muhammadiyah juga diberi wadah oleh Jepang dalam bentuk organisasi Masyumi.

Sekitar masa kemerdekaan, Indonesia kembali dijajah oleh Blok Sekutu. NU mengambil peran yang cukup sentral saat itu, yaitu dengan mengeluarkan Resolusi Jihad. Fatwa inilah yang menjadi pendorong banyak kaum akar rumput untuk turut berjuang menghadapi penjajah. Lewat Resolusi Jihad ini juga, NU masuk dalam hitungan pemerintah RI, sehingga NU diberi jatah kursi Kementerian Agama yang diduduki oleh KH, Wahid Hasyim.

NU menjalin hubungan baik dengan Soekarno di masa Orde Lama, sehingga banyak keistimewaan yang diperolehnya. Soekarno juga cukup terbantu dengan NU melalui kebijakannya seperti menganugerahkan gelar waliy al-amr al-dlaruri bil-syaukah kepada pemerintah Orde Lama. Meskipun demikian, NU juga kerap tidak sependapat dengan Soekarno. Terutama saat Soekarno bilang bahwa Islam tidak bisa menjadi alat pemersatu bangsa, malah menimbulkan gerakan separatis. Hal lainnya yaitu meskipun sebagian elit NU mendukung Nasakom, NU tetap memberi jarak terhadap PKI, bahkan NU menuntut agar Soekarno tidak terlalu dekat dengannya.

Berbeda dengan Orde Lama, saat menjajaki masa Orde Baru, NU yang saat itu sudah menjadi partai, menjadi lawan utama Golkar (partai pemerintah) dalam Pemilu 1971 dan 1977. Justru di sinilah letak NU menjadi oposisi yang cukup keras terhadap Orde Baru. Tokoh NU paling vokal yaitu Subchan Z.E. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi keberatan NU terhadap Orde Baru. Pertama, ikut campurnya pemerintah dalam Pemilu. Kedua, RUU Perkawinan yang dinilai menyalahi syariat. Ketiga, permasalahan asas tunggal Pancasila. Melalui berbagai jalan untuk menyuarakannya, NU akhirnya mendapat banyak tekanan dari Orde Baru. Tak lama setelah itu, terbitlah aturan baru berupa penyederhanaan partai. NU berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Merasa dikucilkan di dalamnya, NU memilih keluar dari PPP.

Kembali ke Khittah 1926

Bagian yang paling ditonjolkan dalam buku ini adalah saat transisi kepemimpinan PBNU dari Idham Chalid ke Gus Dur pada 1984. Masa transisi ini dikenal dengan istilah “Kembali ke Khittah 1926”. Makna sempit dari Khittah adalah transformasi NU dari politik praktis ke arah syu’un ijtimaiyah (kepedulian sosial). NU mesti kembali kepada cita-cita awal berdirinya, untuk kepentingan umat banyak. Tugas besar ini tidak akan terselesaikan jika NU hanya fokus pada politik praktis. Maka keputusan PBNU saat itu adalah menerima asas tunggal Pancasila dan menyatakan kesetiaan terhadap Orde Baru.

Gus Dur bersama KH. Ahmad Shidiq yang saat itu menjabat sebagai Tanfidziyah dan Rois Syuriah PBNU, membangun strategi NU ke arah wacana baru. Fokus dari strategi mereka berkisar pada masalah pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan pengembangan masyarakat. Berbagai transformasi dilakukan seperti penyegaran konsep diskusi keagamaan Bahtsul Masail yang dalam hal ini dipelopori oleh KH. Musthofa Bisri (Gus Mus).

Pemuda NU merasa diskursus keagamaan di NU kala itu tidak relevan atau tidak menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Maka mereka membuat diskursus tersendiri dengan kolaborasi Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Tokoh terkemukanya yaitu Masdar F. Masudi. Perhatian NU terhadap Nahdliyin akar rumput juga bertambah. Contohnya seperti mengadakan berbagai pelatihan bisnis, pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren, hingga mendirikan usaha BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Nusumma.

Berbagai upaya untuk mencapai wacana baru ini ternyata menuai banyak jalan terjal. Para kiai pimpinan pesantren merasa tidak cocok dengan kegiatan seperti itu. Timbullah rasa saling curiga antara kiai di satu sisi, dan pemuda NU di sisi lainnya. Bahkan beberapa diskursus agama yang mengkritisi kitab kuning saat itu dibubarkan oleh kiai lokal karena merasa bahwa kitab kuning sudah final, dan ada anggapan otoritas kiai akan terancam jika diskursus dilestarikan.

Martin menaruh apresiasi besar terhadap upaya Gus Dur dan KH. Ahmad Shidiq dalam wacana baru ini. Pasalnya, di era 1984-1984, tidak banyak orang yang memberi dampak begitu besar kepada wacana politik Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Dur. Para elit Orde Baru bahkan semakin memperhitungkan NU ketimbang sebelumnya. NU kembali dirangkul oleh pemerintah, bahkan sampai detik ini.

Lalu, mengapa NU selalu akomodatif terhadap penguasa? Apa legitimasi atas sikap tersebut? Menurut ajaran sunni tradisional, sebuah pemerintahan yang memperbolehkan umat Islam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, lebih baik daripada fitnah (chaos) yang diakibatkan oleh pemberontakan.

Di samping itu, Martin juga menyimpulkan bahwa Nahdliyin merasa tidak senang ketika organisasi mereka berkonfrontasi dengan pemerintah. Bagi Nahdliyin, kehidupan akan lebih mudah ketika penguasa tidak mencurigai organisasi mereka. Meskipun kerap kali mendapat cercaan, biasanya tidak selang lama, organisasi yang mencerca juga mengikuti jejak NU.*

*Saeful Huda, S.Hum.

Lulusan Sejarah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sekarang menjadi Pendidik di SMA Andalusia Kebasen