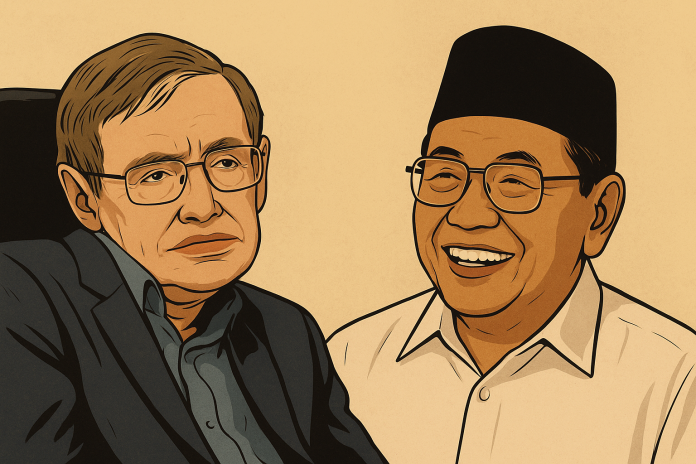

Purwokerto, nubanyumas.com – Stephen Hawking duduk di kursi roda hampir sepanjang hidupnya. Tangannya lemah, suaranya hanya bisa keluar lewat bantuan mesin, tubuhnya digerogoti penyakit saraf langka bernama Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Namun pikirannya tetap terbang bebas, menembus batas-batas ruang dan waktu. Lewat buku A Brief History of Time, ia mengajak dunia memahami lubang hitam hingga teori kosmologi yang rumit.

Di belahan lain dunia, Indonesia punya Abdurrahman Wahid. Gus Dur, Presiden ke-4 RI, juga hidup dengan keterbatasan fisik. Matanya redup, kakinya rapuh hingga harus dibantu kursi roda. Tetapi gagasan dan humornya tetap segar. Ia mampu memimpin bangsa, bahkan melampaui batas yang dipandang “normal” oleh banyak orang. Keduanya seakan membisikkan pesan sederhan, bahwa tubuh bisa jadi melemah, tapi kesehatan mental bisa menjaga manusia untuk tetap utuh.

WHO sejak lama menegaskan bahwa sehat bukan sekadar bebas penyakit. Sehat berarti utuh: fisik, mental, dan sosial. Seseorang tidak bisa disebut sehat bila salah satu komponennya runtuh. Begitu pula menurut Wolinsky yang membagi kesehatan manusia dalam tiga domain: medis, psikologis, dan sosial. Hilang satu saja, kesehatan itu pincang.

Maka depresi, kecemasan, atau bipolar bukanlah aib, melainkan gangguan kesehatan yang sama seriusnya dengan penyakit lambung atau jantung. Sayangnya, stigma sering melekat. Gangguan mental dipandang lemah, aneh, bahkan menakutkan. Padahal, bila otak dan hormon kita terganggu, itu sama halnya dengan lambung yang sakit atau paru-paru yang rusak.

Hawking adalah contoh nyata. Dokter pernah memprediksi usianya tak lebih dari dua tahun setelah divonis ALS. Tetapi cinta, dukungan sosial, dan semangat intelektual membuatnya bertahan puluhan tahun. Jane, istrinya, menjadi jangkar yang menjaga kewarasannya. Dari sana lahir Robert Hawking, anak pertama mereka, sekaligus bukti bahwa prediksi medis bisa keliru ketika mental dan cinta bekerja sama.

Begitu pula Gus Dur. Banyak yang meragukan kapasitasnya karena keterbatasan fisik. Tapi ia menepis stigma itu dengan karya dan keberanian politik. Undang-undang pun akhirnya memberi perlindungan pada penyandang disabilitas, menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan alasan untuk menyingkirkan hak mereka. Hukum hadir sebagai bagian dari support system yang menjaga kesehatan mental warganya.

Sering kali kita menganggap kesehatan mental sebagai urusan individu. Padahal sosiolog klasik Emile Durkheim sudah lama menunjukkan sebaliknya. Manusia hidup dalam jaring sosial: keluarga, teman, komunitas, aturan, budaya.

Semua itu memengaruhi kesehatan mental seseorang. Durkheim menyebut ada dua “fakta sosial” yang sangat berpengaruh: integrasi, yakni keterikatan dengan lingkungan sosial, dan regulasi, yakni aturan atau norma yang mengikat.

Integrasi yang rendah membuat seseorang kesepian, merasa tak punya tempat pulang, meski rumahnya megah. Sebaliknya, integrasi yang terlalu kuat bisa melahirkan hubungan toksik, ketika seseorang buta terhadap kesalahan pasangannya karena terjebak dalam ketergantungan.

Regulasi pun demikian. Aturan yang terlalu longgar bisa melahirkan sikap seenaknya. Tetapi aturan yang terlalu ketat justru bisa membuat individu kehilangan diri, merasa hanya “alat produksi” di bawah kendali sistem. Keduanya berujung pada tekanan mental. Maka integrasi dan regulasi seharusnya berjalan beriringan, tidak timpang ke satu sisi.

Kesehatan mental bukan hanya perkara pribadi. Ia lahir dari dukungan sosial, kebijakan negara, keluarga yang hadir, hingga pasangan yang setia. Hawking dan Gus Dur memberi bukti: keterbatasan fisik tidak menutup kemungkinan untuk tetap berdaya. Yang terpenting adalah daya tahan mental, dukungan orang-orang sekitar, serta ruang sosial yang adil.

Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, menjaga waras berarti menjaga keseimbangan. Antara integrasi dan regulasi, antara tubuh yang bisa sakit dan pikiran yang bisa tetap sehat. Sebab, seperti kata Edmund Husserl: “Cogito cogitata” – aku ada karena ada yang lain. Dan kesehatan mental, sesungguhnya, bukan hanya soal diri kita sendiri.

Penulis: Dr. Latif Khamdilah